LLM 기반 의료정보 챗봇을 개발하며 얻은 다양한 경험과 노하우를 공유하고자 합니다. 성능 최적화, 신뢰성 확보, 개인화 및 문맥 관리, 평가 및 피드백 등 여러 측면에서 접근했으며, 특히 ‘프롬프트 엔지니어링’, ‘개인화 데이터 연동’, ‘테스트 데이터 구성’에 초점을 맞추어 실제 개발 과정에서 경험한 내용을 중심으로 설명하겠습니다.

- 성능 최적화

- 도메인 특화 파인튜닝을 통한 전문성 강화

- 특정 태스크에 대한 맞춤형 학습 (표 생, 보고서 생성 등)

- 신뢰성 확보

- RAG(Retrieval-Augmented Generation) 구현으로 답변의 출처 및 참고자료 명시

- 개인화 및 문맥 관리

- 사용자 DB 연동을 통한 개인 맞춤형 답변 제공

- 프롬프트 엔지니어링을 통한 일관된 출력 포맷 구현

- 대화 히스토리 관리를 통한 문맥 유지

- 평가 및 피드백

- 체계적인 테스트 데이터 구성

- 휴먼 평가를 통한 성능 검증

1. 프롬프트 엔지니어링

1.1 CoT(Chain of Thought)와 Few-shot 설계

프롬프트는 크게 CoT(Chain of Thought)와 Few-shot 두 영역으로 구성했습니다. 이 방식을 통해 복잡한 질문도 단계적으로 분석하여 정확한 응답을 생성할 수 있었습니다.

CoT 구성 (6단계)

- 환자 기본 정보 확인: 접속한 보호자에 해당하는 환자 정보 로드

- 진료 정보 확인: 환자의 진료 기록 데이터 참조

- 질문 분석: 보호자(챗봇 사용자)의 의도 파악

- 관련 데이터 추출: 질문에 맞는 데이터 필터링

- 데이터 해석: 필요한 계산이나 정리 수행

- 결론 도출: 자연어 형태의 답변 생성

CoT 프롬프트를 설계할 때 핵심은 모델이 단계적으로 추론할 수 있도록 유도하는 것입니다.

예를 들어, “최근 처방받은 약이 뭐예요?”라는 질문에 바로 답하게 하는 것이 아니라, ‘최근’이라는 시간 정보를 파악하고 → 진료 기록을 시간순으로 정렬한 뒤 → 가장 최근 데이터를 찾는 과정을 명시적으로 지시했습니다.

Few-shot 예시 활용

CoT 뒤에 3가지 사례를 통한 Few-shot 예시를 포함하여 모델의 이해를 돕고 일관된 결과를 도출할 수 있었습니다. 이 방식은 모델에게 “이런 질문이 들어오면 이렇게 답해야 해”라고 구체적인 예시를 보여주는 효과가 있습니다.

# Few-shot 예시 구조

질문: "최근 진료받은 날짜가 언제인가요?"

1. 정보 확인:

- 환자: 홍길동

- 진료 기록: [2024-09-15, 2024-10-02, ...]

2. 관련 데이터 추출:

- 진료 날짜를 시간순으로 정렬: [...]

- 가장 최근 진료일: 2024-10-02

3. 데이터 해석:

- 최근 진료일은 2024년 10월 2일임

4. 결론:

"2024년 10월 2일 오후 3시입니다."

1.2 프롬프트 최적화 팁

프로젝트를 진행하며 경험한 성능향상을 위한 프롬프트 방법은 다음과 같습니다.

- DB 컬럼명 변환: RDB의 컬럼명을 그대로 사용하지 않고 LLM이 이해하기 쉬운 자연어 형태로 변환하여 제공했을 때 성능이 크게 향상되었습니다 (RDB에서 들어오는 컬럼명이 “contents”, “request_disease”, “disease_name” 과 같이 들어왔을때 LLM이 답변 시 헷갈리는 경우가 생겨서 , “환자가 언급한 증상”, “환자가 의뢰한 병명”, “진단된 질환명”, 과 같이 LLM이 더 이해하기 쉬운 형태로 변환하여 제공하였음)

- 명확한 지시사항: 애매한 표현보다는 “~를 나열하세요”, “~를 계산하세요”와 같은 명확한 지시어를 사용했을 때 일관된 결과를 얻을 수 있었습니다

- 제한사항 명시: “해당 환자의 정보만 제공하세요”, “추측하지 마세요” 등의 제한사항을 명확하게 명시하여 환각을 줄였습니다

2. 개인화 및 문맥 관리

2.1 사용자 DB 연동

개인화된 챗봇을 구현하기 위해 환자 정보를 실시간으로 참조하는 시스템을 구축했습니다.

데이터 연동 구조

👤 보호자 로그인 → 🔍 담당 환자 정보 조회 → 📊 환자 진료 기록 조회 → 💬 챗봇 응답 생성

보호자가 로그인하면 담당 환자 정보를 조회하고, 해당 환자의 진료 기록을 참조하여 챗봇이 응답을 생성하는 흐름으로 설계했습니다. 이러한 구조를 통해 보호자는 자신의 담당 환자에 대한 정보만 조회할 수 있어 개인정보 보호와 맞춤형 응답을 동시에 구현할 수 있었습니다.

데이터 구조화

Patient_data/

└── [user_id]/

└── medical_data.json

└── [user_id]/

└── medical_data.json

└── [user_id]/

└── medical_data.json

환자 데이터는 사용자 ID를 기준으로 분류하여 각 사용자별로 고유한 의료 데이터 JSON 파일을 생성하는 계층 구조로 조직화했습니다. 각 파일에는 다음과 같은 정보가 포함됩니다.

- 환자 기본 정보: 생년월일, 성별, 키, 체중, 기저질환 등 인적 사항

- 최근 건강 상태: 혈압, 맥박, 호흡, 체온, 혈당 등 건강 지표

- 의료 기관 정보: 환자가 방문한 병원과 약국 정보

- 진료 기록: 과거 진료 내역과 처방 받은 약물 정보

- 예약 정보: 미래 진료 예약 일정

데이터 전처리

데이터 전처리 과정에서는 다음과 같은 작업들을 수행했습니다.

- 날짜 정보 변환: 문자열 형태의 날짜를 datetime 객체로 변환하여 시간 비교와 정렬이 가능하도록 처리했으며, 빠른 처리를 위해 캐싱 기법을 적용했습니다

- 약품 정보 정제: 약품명에서 단위 정보를 자동으로 추출하고, 불필요한 코드나 부가 정보를 제거하여 사용자가 이해하기 쉬운 형태로 정제했습니다

- 누락 데이터 처리: 정보가 없는 경우 기본값을 설정하고, 예외 상황에 대한 처리 로직을 구현하여 시스템 안정성을 높였습니다

2.2 세션 기반 대화 관리

대화 문맥을 유지하기 위해 세션별로 독립적으로 질의정보를 저장하고 사용하는 세션 관리 시스템을 구현했습니다. 이 시스템은 다음과 같은 방식으로 작동합니다.

- 대화 저장 방식: 각 사용자(User_id)와 세션별(Session_id)로 고유한 JSON 파일을 생성하여 대화 내용을 저장합니다. 이 파일은 사용자 ID와 세션 ID를 조합하여 고유한 경로에 저장됩니다.

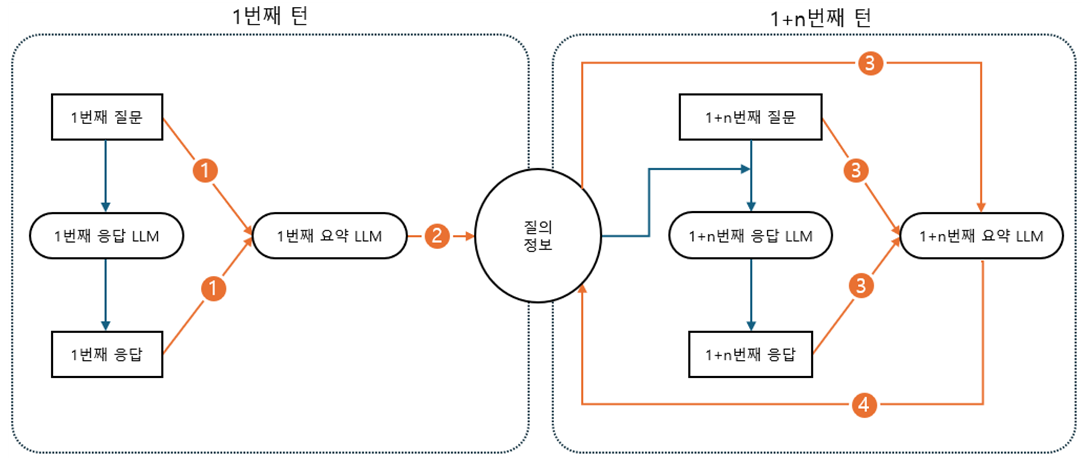

- 대화 요약 자동화: 대화가 길어질수록 컨텍스트 크기가 커지는 문제를 해결하기 위해, 각 대화가 끝날 때마다 전체 대화 내용을 자동으로 요약합니다. 이 요약본은 다음 대화에서 LLM에게 전달되어 이전 대화의 맥락을 이해할 수 있게 합니다.

- 요약 관리 프로세스

- 사용자의 질문과 챗봇의 응답이 완료되면, 이전 요약본과 새로운 대화를 합쳐서 LLM에게 전체 대화를 다시 요약하도록 요청합니다

- 새로 생성된 요약본은 다음 차례의 대화를 위해 저장됩니다

- 이런 방식으로 대화가 길어져도 중요한 맥락은 유지하면서 컨텍스트 크기를 관리할 수 있습니다

- 비동기 처리: 모든 파일 읽기/쓰기 작업은 비동기 방식으로 처리하여 사용자 응답 시간을 최소화했습니다. 특히 비동기 파일 처리 라이브러리를 활용하여 파일 I/O가 응답 속도에 영향을 미치지 않도록 했습니다.

이 방식을 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있었습니다.

- 연속적 대화 지원: 이전 대화 내용을 기억하여 맥락에 맞는 답변 제공

- 효율적인 메모리 관리: 전체 대화 내역을 그대로 유지하는 대신 요약본을 활용하여 컨텍스트 크기를 관리

- 개인화된 경험: 사용자별로 대화 기록을 분리하여 개인화된 경험 제공

- 시스템 안정성: 비동기 처리를 통한 성능 최적화로 시스템 안정성 향상

3. 테스트 데이터 구성

3.1 주제 분석 및 데이터 생성

체계적인 테스트를 위해 주제 분석(Topic Analysis)을 통한 평가 데이터를 구성했습니다. 신뢰할 수 있는 챗봇 평가를 위해서는 실제 사용자들이 묻는 질문 패턴과 유형을 포괄하는 테스트 데이터가 필수적이었습니다.

데이터 수집 및 분석 방법론

- 대규모 데이터 수집:

- 의료 및 건강 관련 유튜브 채널을 대상으로 데이터를 수집했습니다

- 구독자 수 기준으로 영향력 있는 의사 채널 500개를 선별한 후, 채널명과 소개글을 검토하여 의사 관련 채널 111개와 약사 관련 채널 91개를 최종 분석 대상으로 선정했습니다

- 이들 채널에서 게시된 영상 제목 20,105개를 수집하여 주제 분석의 기초 데이터로 활용했습니다

- 단계적 주제 분류 프로세스:

- 1단계 - 자동화 분석: LDA(Latent Dirichlet Allocation) 기법을 활용하여 대량의 데이터에서 주요 키워드와 잠재적 주제를 추출했습니다

- 2단계 - 전문가 1차 검증: 텍스트 분석 전문가가 의미 없는 키워드를 제거하고 추출된 키워드를 주제별로 분류했습니다. 특히 5년 이상 인사이트 도출 경험이 있는 분석가가 참여하여 전문성을 확보했습니다

- 3단계 - 전문가 2차 검증: 의학 분야 박사, 전문 보호인력, 비대면 진료 서비스 기획자로 구성된 전문가 그룹의 검토를 통해 주제 분류를 최종 확정했습니다

주제 분류 체계

주제는 크게 두 가지 영역으로 나누었습니다.

- 관계형 데이터베이스 내용에 대한 질문 영역: 환자의 실제 진료 정보에 대한 질문

- 관계형 데이터베이스 내용을 활용한 의학 기본정보 질문 영역: 환자 정보를 바탕으로 한 일반적 의학 지식 질문

이를 바탕으로 5가지 상위 주제를 설정했습니다.

5가지 상위 주제 분류

| 상위 주제 | 설명 | 하위 주제 예시 |

|---|---|---|

| 진료 정보 | 환자의 진료 관련 정보 | 진료 일정, 진단 결과, 의사 소견 |

| 환자 정보 | 환자의 기본 정보 | 인적사항, 알레르기, 기저질환 |

| 처방 정보 | 약물 처방 관련 정보 | 처방약, 복용법, 주의사항 |

| 건강 정보 | 일반적인 건강 정보 | 증상 관리, 건강 조언 |

| 복약 상담 | 약물 복용 관련 정보 | 약물 간 상호작용, 부작용 |

이러한 체계적인 주제 분류를 바탕으로 467개의 평가 데이터를 생성했으며, 각 질문은 실제 보호자들이 자주 물어볼 법한 내용으로 구성했습니다.

전체 데이터셋은 https://huggingface.co/datasets/theimc/Chatbot_data_patient 에서 확인할 수 있습니다.

3.2 평가 데이터 생성 및 검증

주제 분류 프레임워크를 기반으로 실제 평가에 사용할 질문 데이터를 다음과 같이 생성했습니다.

- 질문 생성 방법론

- 각 주제별로 전문 평가 기관에 의뢰하여 실제 사용자의 질문 패턴을 반영한 테스트 질문 생성

- 6개의 대표적인 질병 케이스를 설정하고, 각 질병별로 주제를 고르게 분포시킨 질문 구성

- 질문의 복잡성을 다양하게 설정하여 단순 사실 확인부터 복합적 판단이 필요한 질문까지 포함

- 평가 데이터 구성

- 최종적으로 467개의 평가 데이터를 구성했으며, 각 주제별로 균등하게 분포되도록 설계

- 일부 질문에는 의도적으로 모호함을 포함시켜 챗봇의 분별력 테스트

- 데이터 검증 프로세스

- 생성된 평가 데이터는 의료 전문가의 검토를 통해 임상적 정확성 확인

- 실제 보호자들을 대상으로 사전 테스트를 실시하여 질문의 자연스러움과 현실성 검증

- 질병별, 주제별 분포 분석을 통해 데이터 균형 확인

3.3 평가 방법 및 결과

생성된 테스트 데이터를 바탕으로 체계적인 평가를 진행했습니다.

평가 프로세스

- 평가 기준 설정

- 응답 속도: 15초 이내 (목표)

- 정확도: 80% 이상 (목표)

- 평가 방식: 전문가의 휴먼 평가 (pass/fail 방식)

- 휴먼 평가 방법

- AI 전문 심사원, 의료 분야 전문가들이 각 응답을 검토하여 정확성 평가

- 단순 사실 관계 확인뿐만 아니라 의학적 타당성도 함께 평가

테스트 결과

총 2일간의 평가 과정을 거쳐 다음과 같은 결과를 얻었습니다.

| 평가 항목 | 목표 기준 | 테스트 결과 |

|---|---|---|

| 응답 속도 | 15초 이내 | 평균 13.8초 |

| 정확도 | 80% 이상 | 89.3% |

| 평가 데이터 수 | 467개 | 467개 |

성능 분석

주제별, 질병별 정확도를 분석한 결과, 다음과 같은 특성을 발견했습니다.

- 주제별 정확도: 진료 정보(92.1%)와 환자 정보(94.3%) 관련 질문에서 가장 높은 정확도를 보였으며, 복약 상담(83.7%)에서 상대적으로 낮은 정확도를 보였습니다.

- 난이도별 정확도: 단순 사실 확인 질문(95.2%)에 비해 추론이 필요한 질문(82.1%)에서 정확도가 다소 낮았습니다.

- 오답 패턴 분석: 오답의 주요 원인은 복합적 조건이 포함된 질문에 대한 이해 부족(38%), 시간 관계 해석 오류(27%), 처방 정보 누락(21%) 등으로 분석되었습니다.

4. 결론

개발 과정에서 가장 중요했던 점은 단순히 기술적 구현을 넘어 사용자의 실제 필요에 초점을 맞추는 것이었습니다. 의료 도메인에서는 정확성과 신뢰성이 무엇보다 중요하기 때문에, 체계적인 프롬프트 설계와 철저한 테스트 데이터 구성이 개발의 핵심 요소라 생각됩니다.